画面が変わるまでに約10秒程度かかりますのでお待ちください。

共通IDは半角英数15文字です。

fujikenpo●●●●●●

●には保険証の一番下に記載されている保険者番号の下6桁の数字を入力してください。

(初めの2桁は入力しないでください。)

大変お手数ですが、1人1枚必要ですので、2回登録をお願いします。

桁数がたりない場合は、前にゼロをつけてください。

記号は4桁 番号は6桁設定です。

記号が1の場合 ⇒ 0001

番号が1234の場合 ⇒ 001234

パソコンにプリンターがつながっている状態にしてください。

任継・特退の方は、紙の受診票を健保にFAXまたは郵送いただいても構いません。

現役の方は、Webによる補助申請のみとなります。

入力した内容に不備がある場合、印刷画面に進みません。赤字でワーニングが出ていないかをご確認ください。

修正後、印刷まですすめば完了です。

その後、登録した内容がEメールに自動送信されます。受診日の変更・キャンセルの際、必要な情報が記載されていますので保存をおすすめします。

Eメールに自動送信された①受診日②予約番号③PWの3点を同意画面の下部分にそれぞれコピペしてください。元の画面が開くので、最終画面まで進み、印刷をしてください。

①②③が分からない場合、再度、新規で登録してください。

2重登録にならないよう健保で精査しますので大丈夫です。

すでに登録いただいた内容を呼び出し修正してください。

Eメールに自動送信された①受診日②予約番号③PWの3点を同意画面の下部分にそれぞれコピペしてください。元の画面が開くので、修正後、印刷をしてください。

再度、新規で登録してください。

2重登録にならないよう健保で精査しますので大丈夫です。

社員の方

ヘルスデータバンク(HDB)またはkencomから確認することができます。

社員のご家族・任継・特退の方

kencomに登録していただくことで、毎年の健診結果を比較して確認することができます。

この他にも処方された薬の履歴や、常備薬の購入など健康に関する様々な情報が満載です。

登録がまだの方は、kencomの登録をお待ちしています。

PCからはコチラ

スマホからはコチラ

申し訳ありません。自動送信専用メールアドレスとなっていますので、返信いただいても確認することができません。

ご質問などございましたら保健事業グループ宛にご連絡をお願いいたします。

保健事業グループ ☎ 0465-32-2223

人間ドックは、全項目に対して2万円補助をさせていただきますので、項目別の補助は行っていません。また、胃の検査はX線(バリウム)契約のため、内視鏡に変更する場合は、オプション扱いとなり費用が発生する医療機関があります。人間ドック契約医療機関リストでご確認いただけます。(在職者の方は「定期健康診断」で受診する場合に限り全額補助となります。)

原則、全項目を受けていただくことで補助を出しますが、このようなケースの場合は胃の検査を省いても補助します。

申請に不備がある場合や繁忙期等でプラスで時間がかかる場合もございますが、

<在職者の皆様>

事業所担当者に申請書を提出してから、7日~10日前後で医療機関を受診できます。

<任継/特退の皆様>

健保に申請書を提出してから、5日~8日前後で医療機関を受診できます。

資格の確認方法及び医療機関への受診方法

・マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルにログインして富士フイルムグループ健康保険で扶養認定された事を確認し、マイナ保険証で受診してください。

・マイナ保険証をお持ちでない方にはマイナ保険証に代わる「資格確認書」という紙の証書を自動的に交付しますので、その証書を医療機関に提示して受診してください。(証書がお手元に届くまでには2週間程度時間がかかります。)

一時的な収入(退職金・株式売却益・遺産相続・出産育児一時金、宝くじの当選金等)を除き、継続的なものはすべて収入と判断します。

①給与・賞与(通勤手当も含めた、税金等控除前の総支給額)

②各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・個人年金・共済年金・障害年金・遺族年金・各種恩給・労災年金等、介護保険料等控除前の総支給額)

③不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)

④利子・投資収入(預貯金利子・有価証券利子・株式配当金等)

⑤被保険者以外からの仕送り(生活費・養育費等)

⑥各種給付金(雇用保険(失業給付)、傷病手当金・出産手当金、育児休業給付金等)

⑦自営業・第一次産業(農業・漁業など)の収入

⑧その他、継続性のある収入(譲渡収入・遺産相続の分割収入等)

被扶養者認定時は、申請時から向こう一年間の収入見込み額で判断します。退職して無収入であることを証明いただければ、認定可能です。

失業給付の受給が始まるまでの待期期間と給付制限期間は認定可能です。

失業給付の受給が始まったら、日額3,612円以上(60歳以上または障害年金受給者は5,000円以上)の場合は速やかに被扶養者減少手続きをしてください

税法上と健康保険上では収入の認定基準が異なりますので、税法上の扶養控除対象者が必ずしも健康保険の被扶養者として認定されません。

任意継続被保険者制度の資格を喪失した後に申請できます。

任意継続被保険者制度の脱退条件は健康保険法第38条で定められており、これに該当しないかぎり資格喪失できません。

申請いただいても認定できない場合がありますので、被扶養者として申請する場合は事前にご相談ください。

「資格喪失通知書(資格喪失予定通知書)」では資格を喪失した証明になりません。

必ず「資格喪失証明書(写し)」を添付してください。

送金していることを客観的に証明していただく必要がありますので、手渡しでは送金とお認めできません。

振込み・現金書留など、客観的に判断できる方法で送金してください。

廃業後に収入がなく、被保険者によって生計を維持されていれば認定可能です。

税務署に届出をする「個人事業の開廃業等届出書」の控えの提出が必要です。

被保険者により生計維持されていると認められれば、認定可能です。

ただし、長女の元夫から養育費や慰謝料を受け取っている場合、それらは長女の収入とみなしますので、基準収入額を超過するようであれば認定不可となります。

別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって、賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。

夫婦ともに被保険者である場合、生まれた子は、主として生計を維持する者の被扶養者となります。「主たる生計者」を確認するため、配偶者の収入を証明する書類が必要です。

失業給付以外の収入が認定基準額未満であれば、失業給付支給終了日の翌日に認定することができます。

主として被保険者(従業員)の収入により生計を維持されている家族のことを、被扶養者といいます。

「主として被保険者の収入により生計を維持されている」とは、被扶養者の生活費の大半を被保険者が負担していることを意味します。同じ家に住んでいるから、親子だからという理由で、家族なら誰でも被扶養者になれるものではありません。

被扶養者には、法令等の基準があり、健康保険組合が認めた方のみが、被扶養者となります。

一時的な収入(退職金・株式売却益・遺産相続・出産育児一時金、宝くじの当選金等)を除き、継続的なものはすべて収入と判断します。

①給与・賞与(通勤手当も含めた、税金等控除前の総支給額)

②各種年金(国民年金・厚生年金・企業年金・個人年金・共済年金・障害年金・遺族年金・各種恩給・労災年金等、介護保険料等控除前の総支給額)

③不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)

④利子・投資収入(預貯金利子・有価証券利子・株式配当金等)

⑤被保険者以外からの仕送り(生活費・養育費等)

⑥各種給付金(雇用保険(失業給付)、傷病手当金・出産手当金、育児休業給付金等)

⑦自営業・第一次産業(農業・漁業など)の収入

⑧その他、継続性のある収入(譲渡収入・遺産相続の分割収入等)

被扶養者の認定条件に該当しなくなる主なケースは以下のとおりです。

・被扶養者が就職した

・被扶養者が就職先の健康保険に加入した

・被扶養者の収入が増えて認定基準額を超えた

・被扶養者が死亡した

・被扶養者と生計維持関係がなくなった(被扶養者の結婚等)

・被扶養者が後期高齢者医療制度に該当した

・被扶養者が国内居住要件を満たさなくなった(国内に住所がない、生活の基盤がない)

就職、結婚の場合:異動日の当日

新たに健康保険に加入した場合:異動日の当日

雇用保険受給開始の場合:受給開始日

離婚、死亡の場合:異動日の翌日

収入増の場合(勤務先の社会保険に加入した場合は除く):届出健保着日

脱退手続き時に健保にご提出いただく「被扶養者異動 減少届」に資格喪失証明書発行の要・不要記入欄がございますので、必要な場合はそちらに〇を付けてご提出ください。

※被保険者が後期高齢者医療制度に該当したことによる被扶養者の脱退の場合は、被保険者が後期高齢者に該当する月の前月中旬ごろ、資格喪失予定通知書を発送いたします。

パート勤務先の社会保険に加入した場合は速やかに被扶養者減少手続きをしてください。パート収入(総支給額)が認定基準額内であれば引き続き認定可能です。

認定基準額を継続して超える場合は、速やかに被扶養者減少手続きをしてください。

2020年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることを要件として追加されます。

ただし、、例外的に要件をみたすこととして、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本に住居がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては例外的に要件を満たすとされているため、継続して認定できます。

税法上、遺族年金・障害年金は課税対象外ですが、健康保険では収入とみなします。遺族年金を185万円受給している場合、被扶養者から外れていただく必要があります。

海外居住の両親は日本に住所を有していないため、2020年4月から被扶養者から外れていただく必要があります。(健康保険法改正による)

パートタイマーであっても、勤務時間等が「短時間労働者」の要件を満たした場合は、勤務先事業所の健康保険に被保険者(本人)として加入することが義務づけられていますので、被扶養者のままではいられなくなります。なお、条件に該当しなかった場合でも、年収が130万円以上、 月額108,324円以上、日額3,612円以上(障害年金受給者および60歳以上は180万円以上、月額150,000円以上、日額5,000円以上)ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。

主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者の異動はしないこととされました。

(令和3年8月1日~)

したがって第一子は扶養継続できます。

ただし、新たに誕生した子については、原則通り(向こう1年の収入が多いほうを生計主体者とする)となります。このため、第一子、第二子で扶養者がわかれる場合がありますが、当該休業期間中であれば問題はありません。

当該休業終了後(復職時)にあらためて収入比較を行い、向こう1年の収入が多いほうを生計主体者としますので、状況に応じ増加申請、削除申請を行ってください。

一般保険料(基本保険料・特定保険料)・調整保険料・介護保険料に区分されます。

各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて計算されます。

前月分です。

事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。

資格取得した月は、月の途中からであっても1か月分の保険料が差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。

また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。

安くなりません。

被扶養者分の保険料はもともと徴収していませんので、扶養家族の増減で保険料に変動はありません。

扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。

二重取りではありません。

健康保険料は、当月分を翌月の給与支払日で控除することになっていますが、任意継続の保険料は当月分を当月10日までに納付しなければなりません(法定)。

それぞれの支払時期が異なるため、ご質問のケースは、在職中の保険料(6月分)と任意継続の保険料(7月分)が重なてしまっただけで、対象月は重なっていません。よって、二重取りではありません。

任継・特退の方は、毎年1月中旬に納付証明書をご自宅宛てに発送いたします。

保険料納付証明書は、対象年(1月~12月)に当健保にお支払いいただいた保険料を証明するものですので、任継の方で、保険料を前納払いしていて対象年の前年にお支払いされた分は、当年の納付証明書に含まれていません。

ただし、前年に送付した納付証明書に含まれています。

任意継続被保険者制度の保険料は、退職時の標準報酬月額に応じて決定し、2年満了となるまで据え置きとなります。そのため、本人の減収に伴った保険料減額はありません。

保険料は、年に一度行われる保険料率の見直しに応じて変更となる可能性があります。

特例退職被保険者制度の保険料は、個人の年収に関わらず加入者全員が一律となります。そのため、本人の減収に伴った保険料減額はありません。

保険料は、年に一度行われる保険料率・標準報酬月額の見直しにより変更となる場合があります。

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、最長、1年6ヵ月間にわたり支給されます。

【在職中の方】

事業所健保担当者経由で、「資格確認書(再)交付申請・滅失届」(保険証の方は「健康保険被保険者証滅失・毀損届」)を提出してください。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付しますので、この証書を医療機関に提示して、受診してください。

【任継・特退の方】

「資格確認書(再)交付申請・滅失届」(保険証の方は「健康保険被保険者証滅失・毀損届」)を提出してください。マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で医療機関を受診してください。マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付しますので、この証書を医療機関に提示して、受診してください。

※保険証が盗難にあった場合でも健保組合では盗難にあった保険証を無効にすることはできません。

最寄りの警察へ盗難届を提出してご相談ください。

仕事のうえで起こった病気やケガなどは、労働者災害補償保険(労災保険)で扱われ、健康保険の対象からはずされます。また、相互扶助の精神を傷つけたり、違反するような行為があれば、保険による給付は制限されます。

資格確認書(または保険証)の貸し借りは法律で禁止されており、貸して不正に使用された場合は、貸した人も借りた人も罰せられます。絶対に貸し借りしないでください。

退職すると被保険者の資格を失いますので、ご自身で破棄せず、速やかに事業主に返却してください。事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に資格確認書(または保険証)をお持ちの方は添付して提出することになっています。

まず、受診した医療機関に保険証の変更があった旨をお伝えください。すでに医療機関から健保組合に請求済みの医療費に関しては、健保組合があなたの医療費の7割を立て替えて払っていることになりますので、あなたに当該医療費についての返還の請求をさせていただくこととなります。

資格確認書(または保険証)の記載事項は、住所欄のみ自分で訂正することができます。なお住所(居所または住民票住所)を変更した場合は、勤務先各事業所の健保業務担当部門へ(任継・特退に加入している方は、直接健康保険組合へ)届け出てください。

マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付します。資格確認書が届くまでの間は「健康保険の資格を切替え手続き中で手元に資格確認書がない」旨を、病院にお話しください。治療費の精算方法は医療機関により異なります。一旦医療費を10割でお支払い頂く場合もあります。ただし、後日届いた資格確認書と領収書を医療機関へ提示することで精算を受けることが出来る場合があります。精算されなかった場合は、健保へ健保負担分(7割分)の「療養費支給申請」を使用して請求手続きを行ってください。

健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健康保険組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。

どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。

届け出が必要です。

医療費助成を受けている場合は必ずお届け出をお願いいたします。

※都道府県の医療費助成を受けている場合はご提出は不要です。

15日までに当健保組合で受付した不備のない申請書について、翌月の25日にお支払いいたします。

ただし土日祝日の関係で、締め日および支払日が前後する可能性がございますので予めご承知おきください。

例)

12月16日(金)~1月16日(月)健保着 ⇒2月24日(金)振込み

1月17日(火)~2月15日(水)健保着 ⇒3月24日(金)振込み

※健保組合到着日をもって受付とします。事業所到着日ではございませんのでご注意ください。

医療機関でオンライン資格確認システムに対応している場合、マイナ保険証だけではなく、資格確認書、健康保険証でも自己負担限度額が確認できますので必要ありません。「限度額適用認定証」の提示が必要か否かについては受診する医療機関へお問い合わせ下さい。

- 「限度額適用認定申請書」はこちらから申請してください。

マイナ保険証を提示し、高額療養費制度に同意した場合の窓口での自己負担限度額は、高額療養費の自己負担限度額までの金額でのお会計になります。

お尋ねの30,000円の自己負担限度額につきましては、富士フイルム健保独自の付加給付制度になります。病院では、高額療養費の自己負担限度額まで支払っていただき、支払った自己負担額と30,000円との差額が付加給付金として支給されます。支給のタイミングは病院からの請求に基づき、診療月から3ヵ月以降に原則自動払いになります。(公費や医療費助成受給者は除く)

※差額ベッドや食事代など保険適用外の費用は自己負担額に含みません。

※この制度は受診者ごと、1ヵ月ごと(暦月単位)、各医療機関ごと(さらに 入院・通院、医科・歯科ごと)などの支給には条件があります。

同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。

これを「多数該当」といいます。

このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています。

(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)

病気やケガの治療のため、医師が必要と認めた場合、治療用装具の費用は一部負担金相当額を控除した額を療養費として支給します。療養費支給申請書に装具の装着が治療上必要であるという医師の証明書(装着指示書・意見書)と領収書(原本)を添付して申請してください。

洗い替えなど日常生活の利便性のためや、スポーツをするときなどの一時的な使用を目的として作成された2個以上の装具については支給対象にはなりません。

5歳未満のお子様の治療用眼鏡の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。

5歳以上のお子様の場合は、装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。

小児弱視等の治療用眼鏡等の療養費支給額は、38,200円×1.06=40,492円が支給基準価格と定められています。

この金額を超える購入金額であってもこの金額を上限に支給額が計算されます。

ご質問の場合は、次の額が支給額となります。

38,200円×1.06×0.8(健康保険負担分)=32,393円(小数点以下切り捨て)

※未就学児は窓口負担が2割のため、健康保険組合負担が8割となる

意識不明のときにはマイナ保険証等※を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後はマイナ保険証等※の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

※マイナ保険証等…マイナ保険証、資格確認書、健康保険証

被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、被保険者の場合は、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。手続きとしては、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して提出します。なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率(売レート)を使用します。

鍼灸の場合は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・その他慢性病で、医療機関での治療(投薬・理学療法も含む)で効果が得られなかった場合の代替の治療手段として、主治医が施術に同意をしたものに限られます。

医師の同意のない場合や、病院での治療と平行しての鍼灸の施術は対象外となり全額自己負担となります。

新規の場合は必須となります。

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

新規の場合は必須となります。

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

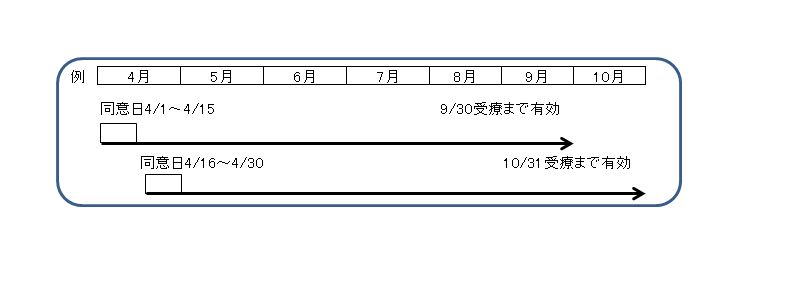

最長6カ月(※)となります。

※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5カ月後の月末

初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6カ月後の月末

往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給されるものです。

(厚生労働省「はり、きゅうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等」より)

患者の希望で、または定期的若しくは計画的に患者宅に赴いて施術を行った場合には算定できません。

健康保険が使用できるものは、負傷原因がハッキリしている、※1 外傷性が明らかな「打撲」「ねんざ」「肉離れ(挫傷)」、また、※2 「骨折」「ひび(不全骨折)」「脱臼」などの負傷だけです。

※1:関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもの。

※2:「骨折」「ひび(不全骨折)」「脱臼」は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

また、本来、整骨院・接骨院での施術料の支払いは、償還払い(本人が代金を支払い、後に払い戻しを受ける)の運用となっておりますが、地方厚生(支)局長と受領委任の協定がなされている整骨院・接骨院におかれましては、健康保険の使用が可能です。

外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。

次の場合は健康保険が使えません。

・スポーツなどの運動等による単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

・日常生活での疲れや老化による首筋や肩のコリ、腰痛、膝の痛み

・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

・病気(神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニア、五十肩、腰痛症など)からくる痛みやコリ

・原因不明の違和感や痛み、過去に負傷した部位の痛みや後遺症

・保険医療機関(病院や診療所)で同じ負傷を治療中のもの(服薬含む)

・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)

負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。

なお、痛みの違和感が長くとれない場合は、重大な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断をうけましょう。

退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6カ月以内の出産であれば、富士フイルムグループ健保と現在加入の健保のいずれかにも請求権はありますが、重複して請求することはできません。

どちらかの健保に請求してください。

出産日は産前期間に入ります。

退職日が出産(予定)日以前42日以内ですが、社会保険の加入期間が1年以上ありませんので、退職後の出産手当金は受給できません。

在籍期間中(3/30~4/30まで)の出産手当金は受給できます。

必ず医師の証明をもらってください。母子健康手帳のコピーは不可です。

複数出産の場合は、被保険者・被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。

受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

出産手当金は、出産した被保険者本人にのみ支給されます。被扶養配偶者が出産した場合、当健康保険組合に請求できるのは家族出産育児一時金だけです。

出産手当金については、以前勤務されていた会社へお問い合わせください。

次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可能です。

(資格喪失後の給付)

1.被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。

2.被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき。

3.被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に亡くなったとき。なお、被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません。

埋葬(葬儀)に直接要した実費額のことです。

具体的には霊柩車代、霊柩運搬人夫代、火葬料、供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式料などをいいます。

ただし、葬儀の際の飲食接待費は除きます。

必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません(ただし、被保険者であった者の収入により、生計の一部でも維持されていたことが必要)。家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。

亡くなった家族が当健保の被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。ただし、亡くなった家族が加入していた健康保険組合や国民健康保険などから埋葬料(費)・葬祭費を受けることができます。

死産(胎児がすでに死亡)の場合、胎児は被扶養者として認定されていないため「家族埋葬料」は支給されませんが、出産後2.3時間で死亡した場合で、その間が被扶養者として認定されれば「家族埋葬料」が支給されます。

なお妊娠4カ月(85日)以後の分娩は、死産でも「出産育児一時金」が支給されます。

支給されます。

健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

医師が緊急的な必要性があると認めた、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金・宿泊料などの費用が対象です。負傷・疾病等の症状から見て、現医療機関の設備では十分な診療ができないと判断された場合には支給されることがあります。

通常の通院のための交通費、患者の寝具などの運送費など緊急性のない場合には認められません。

移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

したがって、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

治療効果のある病院への緊急やむを得ない転院であれば移送費の対象となりますが、病院の都合や個人的な事情(転院先が自宅に近いから等)や温情的な事由での転院は「移送費」の支給対象にはなりません。

この場合は、個人的な理由による転院となりますので、移送費の対象にはなりません。

また、移送費の対象となる転院の場合でも、付添の費用は医師もしくは看護師1名分の片道交通費に限られます。

事故発生時に、近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車等で、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。

しかしながら、症状が安定した後に、自宅近くの病院に移るという本件のような場合には移送費としての給付は認められません。

対象外です。

傷病手当金は「療養のための休業」が対象になります。そのため、労務可能と判断されてから実際に復職するまでの間、職場の調整など会社都合で休業していた場合は、傷病手当金の対象外となります。

労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。

傷病手当金の申請は、出勤状況や給与の支払いの有無について事業主の証明が必要になります。

1カ月単位で給与の締切日ごとに申請していただくよう、ご案内しております。

医師の証明がもらえなかった期間は傷病手当金は受給できません。

転院前の病院でその期間での労務不能の証明をもらって下さい。

同一傷病及びその関連傷病について申請できる期間は、支給開始日から1年6か月となっておりますので、その期間を過ぎて申請された場合は支給できません。

まったく異なる病気やケガであれば、それぞれの病気・ケガごとに最長1年6ヶ月支給されます。

傷病手当金の給付については、病気やけがで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。 ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。

被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、最長、1年6ヵ月間にわたり支給されます。

交通事故の治療のために健康保険を使った場合、治療費の単価が自由診療(健康保険を使わない診療で、通常、医療費が健康保険の2~3倍)に比べて低いため、治療費が安く済みます。

また、被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。

なお、富士フイルム健保が医療機関に支払った治療費は、後日、富士フイルム健保から加害者(主として、加害者が加入している自動車保険会社)あてに求償します。

このため、「第三者行為による傷病届」一式を提出していただく必要があります。また、示談をされる場合は、事前に富士フイルム健保までご連絡ください。

第三者の行為によるケガではないため、お届けは不要ですが、この自損事故の理由や状況については別途健康保険組合から負傷原因照会を行う場合があります。

お届けください。

後に加害者が判明した時点で改めてお知らせいただき、損害賠償請求を行うことになります。

ケガをされたお子さんの保護者様が加害者の保護者様に治療費を請求をする場合は、当健康保険組合が負担する治療費分も足並みを揃え、加害者の保護者様に損害賠償請求をするため、届出の提出は必要となります。

子供同士のこととして、加害者の保護者様に請求をしない場合は、当健康保険組合に届出の提出は必要ありませんが、健康保険を使って治療する前に当健康保険組合にその旨、ご一報をお願いします。

連絡なく健康保険を使用し、治療を行った場合は、別途、当健康保険組合から確認させて頂く場合がございます。

通勤途中のけがなので、健康保険ではなく、労災保険で治療を受けることになります。労働基準監督署が加害者に治療費を請求しますので勤務先を経由して、労働基準監督署に届出をお願い致します。

※パートであっても、雇用関係があれば労災保険が適用されます。通勤途中のけがだけでなく、仕事中のけがなども同様の扱いとなります。

「医療費のお知らせ等に記載された自己負担額」は、診療報酬点数に単価(10円)を乗じて算出される医療費の総額に自己負担割合を乗じて算出されるため、10円未満の金額まで記載されます。一方、「実際の自己負担額(医療機関等の窓口で支払う医療費)」は、10円未満の金額につき端数処理(四捨五入)が行われているため、医療費の額が相違する場合があります。また、公費負担医療や自治体単独の医療費助成、高額療養費の払い戻し等を受けている場合は、実際の自己負担額が医療費のお知らせ等に反映されません。確定申告(医療費控除)する場合は、ご負担された実際の額を申告者ご自身で加筆修正し、申告する必要があります。申告方法については所轄の税務署にお問い合わせください。

医療機関等の名称欄が空欄となっている場合は、そのまま確定申告(医療費控除)に使用することはできません。その場合の申告方法は国税庁のホームページでご確認いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。

医療費のお知らせ等で確定申告(医療費控除)する場合は、必ずお手元の領収書を確認し、相違点がある場合には、ご自身で加筆修正してください。

医療費のお知らせ等に反映されておらず、申告可能な医療費がある場合も、お手元の領収書をもとにご申告願います。

①『医療費のお知らせ等』に反映されない医療費情報について

医療機関が遅れて請求した場合は、健保組合からの『医療費のお知らせ等』のご案内もその分遅延します。また、自由診療等、保険証を使用せずに治療した場合も、『医療費のお知らせ等』には反映されません。

②健保組合からの支給や自治体の助成をうけた場合について

健保組合から(家族)療養費、(家族)出産育児一時金、高額療養費・一部負担還元金等各種給付金の支給を受けている場合や、自治体の助成がある場合など、医療費のお知らせ等に反映されていないものは、ご自身で実際に負担した額に加筆修正の上、申告する必要があります。医療費のお知らせ等への加筆修正方法、お手続き等の詳細については所轄の税務署にお問い合わせください。また、自治体の医療費助成制度につきましては、各自治体にご確認ください。

医療費の自己負担分に対する給付金や、健保に申請した給付金の支給内容等をご確認いただくため、給付金の支給対象の方に「給付金支給決定通知」を発行しています。また、確定申告で医療費控除を受ける際には、医療費等の自己負担分から健保給付金を差し引いて申告する必要があります。

いつ・だれが・どこの医療機関を受診し、どの程度の医療費が発生したか等をご確認いただくために発行しています。実際の受診状況と異なる場合には、健保組合にご連絡ください。

毎月1回データが更新され、最長2年分のデータが蓄積されます。

診療から3ヵ月後(例:4月診療分→7月初旬)に医療費通知の内容がKOSMO Webで確認できます。

| KOSMO Web 閲覧月 |

4月 初旬 |

5月 初旬 |

6月 初旬 |

7月 初旬 |

8月 初旬 |

9月 初旬 |

10月 初旬 |

11月 初旬 |

12月 初旬 |

1月 初旬 |

2月 初旬 |

3月 初旬 |

| 診療月 | 1月 診療分 |

2月 診療分 |

3月 診療分 |

4月 診療分 |

5月 診療分 |

6月 診療分 |

7月 診療分 |

8月 診療分 |

9月 診療分 |

前年 10月 診療分 |

前年 11月 診療分 |

前年 12月 診療分 |

医療機関から健康保険組合に医療費データが届くまでに約2ヶ月かかります。

そのため、12月診療分は3月上旬に反映されるため、確定申告(医療費控除)でお急ぎの方の12月診療分については、医療機関から受け取った領収書に基づき確定申告(医療費控除)を行ってください。なお、医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間は自宅で保存しておく必要があります。

詳細はコチラをご確認ください。

KOSMO Webからダウンロードした『医療費控除用通知(e-Taxファイル)』を国税庁の「QRコード付証明書等作成システム」に読み込ませ出力すると紙での申告は可能です。詳細はコチラをご確認ください。

なお、申告方法につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。

ダウンロードしたe-Taxファイルは開かずにそのままご申告ください。詳細は、コチラをご確認ください。なお、ダウンロードしたファイルは参照ボタンからご確認いただけます。

年4回の発行となっており、10月から12月診療分は3月中旬頃のご発送となります。

確定申告でお急ぎの方は医療機関から受け取った領収書に基づき、『医療費控除の明細書』を作成の上、確定申告を行ってください。

なお、申告方法の詳細につきましては、所轄の税務署にお問合せください。また、医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間自宅で保存しておく必要があります。

詳細は、コチラをご確認ください。

再発行はできません。

お手元に届いた『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』は大切にお取り扱いください。

なお、『医療費のお知らせ(圧着ハガキ)』を紛失してしまった方は、医療機関からの領収書に基づき、『医療費控除の明細書』を作成の上、確定申告を行ってください。

詳細は、コチラをご確認ください。

※申告方法等の詳細につきましては、所轄の税務署にお問合せください。

※医療費の領収書を税務署から求められた場合は、提示または提出しなければならないため、5年間自宅で保存しておく必要があります。

任意継続の新しい記号・番号に変わります。在職時にお使いの健康保険証または資格確認書をお持ちの方は退職の際、事業所へお返しください。

ご退職日の翌日(在職時の健康保険資格喪失日)より20日以内に、申請書類一式を事業所ご担当者経由で健保組合にご提出ください。

任継制度について、

健康保険料は日割り計算されません。

退職が月の途中の場合、12月(1ヶ月分)の健康保険料は会社から徴収されません。

その代わり、任意継続保険料は12月分(1ヶ月分)の保険料を納付いただきます。

任継制度加入申請時に納付方法を「口座引き落とし」または「振込(毎月払い・半期前納・通年前納)」よりお選びください。尚、口座引き落としの手続きには別途『預金口座振替依頼書』のご提出が必要です。※保険料の納付方法は年度が切り替わる時(4月)に変更することができます。納付方法変更の手続き方法については12月頃にHPにご案内を掲載しますので、ご確認ください(納付方法変更の手続きは1月末までの予定)。

マイナ保険証をお持ちでない方には保険証の代わりに「資格確認書」を健保より交付します。資格確認書が届くまでの間は「健康保険の資格を切替え手続き中で手元に資格確認書がない」旨を、病院にお話しください。治療費の精算方法は医療機関により異なります。一旦医療費を10割でお支払い頂く場合もあります。ただし、後日届いた資格確認書と領収書を医療機関へ提示することで精算を受けることが出来る場合があります。精算されなかった場合は、健保へ健保負担分(7割分)の「療養費支給申請」を使用して請求手続きを行ってください。

(任継)数か月分まとめてお支払いいただいてもかまいません。銀行窓口では、納付書1枚につき手数料が発生するため、銀行所定の振込用紙に合算金額を記入してお振込みいただくのがお勧めです。または合算金額をATMやネットバンキングからお振込みください。

できません。申請書類が提出期限「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通、通信関係のストライキなどによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は申請できません。

再就職先の健康保険資格喪失から所定の申請期限内に当健保組合に申請書類をご提出いただければ、再加入は可能です。ただし、退職後に一度国民健康保険に加入してしまった場合は、特退に再加入は出来ません。

健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で被保険者の資格を喪失することとなります。ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。

当健保の健康保険証または資格確認書をお持ちの方は健保より「資格喪失証明書」を発送いたしますので、速やかにご返却ください。

マイナ保険証をご利用の方(健保発行の証がない方)は、資格喪失日以降に、「資格喪失証明書」を発送いたします。

できます。

健保担当者より詳細をご案内しますので、お電話にてお問い合わせください。

適用担当直通:0465-32-2164(平日9:00~12:00 12:45~16:45)

はじめに、健保までご就職された(ご就職される)ことをご連絡ください。

「≪任継/特退≫資格喪失届 兼 保険料還付請求書」に必要書類を添えて健保にご提出いただくお手続きとなります。保険料に還付が発生する場合は、こちらの申請をもって還付手続きをいたします。

尚、当健保発行の証(健康保険証や資格確認書等)をお持ちの方は速やかにご返却ください。

任継満了月の約3か月前に、満了対象者全員に対しご案内を送付しますのでお待ちください。

ご案内をご確認のうえ、下記お手続きが必要となります。

■任継満了後に国民健康保険に加入する場合・ご家族の被扶養者になる場合

健保に対して特に手続きは必要ございません。、満了喪失日以降に健保から「資格喪失証明書」を送付しますので、新しい健康保険へのお手続きにはそちらをご使用ください。

■任継満了後に当健保の「特例退職被保険者制度(加入条件あり)」に加入を希望される場合

健保から申請書類一式を送付いたしますので、健保に加入希望の旨ご連絡ください。

再就職先の健康保険資格喪失から所定の申請期限内に当健保組合に申請書類をご提出いただければ、再加入は可能です。ただし、退職後に一度国民健康保険に加入してしまった場合は、特退に再加入は出来ません。

75歳のお誕生日を迎えられて「後期高齢者医療制度」に該当となる方については、75歳のお誕生月の前月上旬に健保より自動的にご案内を送付しますので、お待ちください。

65歳以上で一定の障害があり後期高齢者医療広域連合に認定を受け「後期高齢者医療制度」に該当した方は、「資格喪失届 兼 保険料還付請求書」のご提出が必要です。「申請書類一覧」よりダウンロードいただくか、健保にお申し出いただければご自宅に郵送します。添付書類を添えて、ご提出ください。

任継満了月の約3か月前に満了対象者全員に対しご案内を送付しますので、ご参照ください。

任継満了後にご就職により他健保の資格を取得される方以外は、下記をご選択いただくことになります。

①国民健康保険に加入する。(お住いの市区町村にお尋ねください)

②ご家族の健康保険の被扶養者になる。(相手方の健康保険ご担当者にお尋ねください)

③当健保の特例退職被保険者制度に加入する。

→加入には条件がございます。

再発行可能です。「高齢受給者証 滅失・毀損 再発行申請書」を健保組合にご提出ください。

ただし、健康保険証も滅失された場合、『健康保険被保険者証』滅失 ・ 毀損届もあわせてご提出ください。新規の健康保険証・高齢受給者証の再交付もできないため、医療機関の受診はマイナ保険証を使用してください。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりに「資格確認書」を手続き不要で健保より交付します。

コピーでも申請可能です。

確定申告をしている方は、必ず税務署が受付した後(確定後)の控えをご提出ください。

・手書きの申告書の場合、必ず税務署の受付印が押印されたものをご提出ください。

・電子申請の場合、データ送信後の申請者控えをご提出ください。(「送信前の確認用」は不可)

退職金・障害年金・遺族年金・恩給・児童手当・災害弔慰金・雇用保険の失業給付・健康保険法の給付金など、非課税の収入を除くすべての収入が審査の対象となります。

確定申告の分離課税申告をしている方は、損益通算する前の収入額も審査の対象となります。

下記のタイミングで、負担割合が変更となる場合がございます。

【定時決定】・・・毎年夏期、前年の収入による負担割合決定

毎年9月1日より、前年の収入が負担割合決定の審査基準となります。

2割負担の方は、7月ごろに収入調査が行われ、前年の収入に応じて負担割合を決定します。

3割負担の方は、8月中旬までに健保に対して自己申告で申請していただき、収入審査によって負担割合が決定します。

【随時申請】・・・3割負担者の自己申告により、随時申請可能

審査の対象となる年度の収入に応じて、随時負担割合変更申請が可能です。

ただし、高齢受給者証の負担割合適用は毎月1日となりますので、申請書受理の翌月1日から変更となります。

■9月1日~12月31日・・・前年の総収入に応じて負担割合を決定します

■1月1日~8月31日・・・前々年の総収入に応じて負担割合を決定いたします

役所発行の収入証明書と確定申告書では対象年度の表記の仕方が異なりますので、よくご確認のうえご準備ください。

■役所発行の証明書の場合・・・(例)令和2年度と書かれた証明書→令和元年1~12月の証明書

・市区町村によって名称が様々ですので、審査対象の年度をよく確認のうえ、必ず収入金額の掲載されている証明書をお取りください。

■確定申告書の場合・・・(例)令和元年分と書かれた申告書→令和元年1~12月の証明書

・第一表、第二表に加えて、分離課税申告をしている方は第三表もご提出ください。

本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人が急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。

富士フイルムグループ健康保険に加入している被保険者、被扶養者のうち、40歳~64歳の方は健康保険料に介護保険料を上乗せして徴収されます。

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料や国民健康保険税等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。

本人が被保険者介護保険第1号被保険者(65歳以上)に該当した場合でも、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に該当する被扶養者が居る場合は『特定被保険者』となるため、引続き介護保険料の納付が必要です。

本人が40歳未満・被扶養者が40歳以上の場合も同様に『特定被保険者』ですので納付が必要です。被扶養者人数の増減に伴う保険料の増減はありません。全員が第1号に該当(65歳以上)した場合、その後は健保組合へ納付する介護保険料が不要になります。

現役社員の方は、在籍先によって窓口が異なりますので、下記より一覧表をご確認ください。

退職者(任継・特退加入者)は、健康保険組合に直接お問い合わせ・送付ください。

電話番号

◇保険証関係、登録情報変更、家族の増減など・・・適用担当 0465-32-2164

◇給付関係(療養費・限度額適用認定証・医療費など)・・・給付担当 0465-32-2131

◇補助金、人間ドック、健診、その他保健事業・・・保健事業 0465-32-2223

送付先

〒250-0001

神奈川県小田原市扇町2-12-1

富士フイルムグループ健康保険組合宛

閲覧ソフトは最新のブラウザーをお使いください。Internet Explorerはサポート終了となったため、当ホームページではGoogle ChromeやMicrosoft Edgeでの閲覧を推奨しております。

一定時間画面遷移が行われないと、タイムアウトが発生してしまいます。

KOSMO Webを一度ログアウトいただき、再度KOSMO Webへログインのうえ、MY HEALTH WEBへ進んでください。

ヘルプデスクにお問い合わせください。

【MY HEALTH WEBヘルプデスク】

電話番号:03-5213-4467 平日 9:00~17:00 (※土・日・祝日、年末年始を除きます)

受付完了した時や申請が却下された時、MY HEALTH WEB上で通知(MYメール)を受信します。

MYメールを受信した際は8:00と12:00と18:00に、ご登録いただいたメールアドレスへ、MYメールを受信した旨のメールを送信いたします。

そのため、MYメール受信からMY HEALTH WEBに登録したメールアドレスにメールが送信されるまで、タイムラグが生じます。

「各種申請・申込」ページの処理状況が「申請中」の場合はアクションの「申請内容」より取り下げを行うことができます。

事業所担当者が内容を確認したなどで「審査中」となると、取下げができなくなります。

却下された届出はその内容を訂正して再申請いただけません。

大変お手数ですが、新規で再度ご申請ください。